小学校入学が近いけれど、うちの子勉強についていけるかしら…と不安を感じるパパママさん、たくさんいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで入学前の準備について情報を調べてみると、ひらがなを覚えましょう、机に向かう習慣をつけましょう、といろいろなやるべきことが書いてありますよね。

でも…遊びたい気持ち真っ盛りな我が子、どうやって机に向かわせるの?

ひらがなを覚えるって具体的にどうやって?

と、一番知りたい「どうやって」の情報が意外となかったりしますよね。

そこで、この記事では我が家で実際に行った入学前のお勉強準備について、一つ一つ丁寧に紹介します。

ゲームを取り入れたり、子供のモチベーションが上がるように工夫しています!

息子は現在小学校5年生です。

塾には通っていませんが、学校のテストは基本的に満点。

直近の通知表は、体育で1つBがついてしまいましたが、その他はすべてA評価でした。

小学校入学前の勉強についてお悩みの保護者の皆様の参考になりましたら幸いです。

ゲームで楽しくひらがなの読み書きを覚えよう!

ステップ1:まずは絵本の読み聞かせでひらがなに親しむ

そんなの分かっているよ!と言われそうなことですが、やっぱり親が読み聞かせる絵本の効果は抜群です。

働いているパパさん、ママさんは大変かもしれませんが、短い絵本なら3分かからず読み終わると思います。

もし読み聞かせがどうしても難しい、という方には、Youtubeでも絵本の読み聞かせの動画があります。

なんでもいいので、毎日少しずつ音と文字をセットにしたものを取り入れて慣れていきましょう。

息子の場合、大好きなカブトムシの名前は読み聞かせだけで文字を覚えていました。

ステップ2:ひらがなカードゲームで読めるようになろう

次のステップで実際に文字を読めるように覚える作業に入りましょう。

覚えるには、ひらがなのカードがおすすめです!!

我が家ではおばあちゃんにプレゼントしてもらったひらがなが一文字ずつ入った積み木を使いました。

ですが、積み木である必要はないので、厚紙のひらがなカードでもよいと思います。

例えば、くもんのひらがなカードは二千円以下で購入できますし、もっとコストを抑えたい場合はダイソーやセリアでも売っているようです。

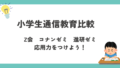

こちらはイメージ図ですが、シンプルに文字とイラストが書いてあるものがいいと思います。

カードであることのメリットは以下になります。

- 並び順をばらばらにできること(並び順で覚えてしまうことを防ぐ)

- 1文字ずつグループ分けできること(覚えた文字、覚えていない文字を分けて取り組むことで効率アップ)

まず絵がセットの面を見てざっくり文字を覚えます。

我が家では、読み聞かせの絵本でいぬがでてきたらいぬのカードを持ってくるなど、生活の中で思いついたところにひらがなカードを取り入れていました。

ある程度覚えたら、裏面のひらがなの文字のみの面だけを見てテストをします。

ポイントは、テストをする文字は子供に選んでもらうということです。

ひらがなだけ表に見えるようにして神経衰弱のようにカードを広げて、この中で読めるカードあったら教えて!と話します。

そして、正解したら「すごいねぇ!!」と子供をしっかり褒めましょう!

なぜ子供に選ばせるかというと、親が質問するととたんに試験のような勉強感がでてしまい、間違えた時に親子共々ストレスがたまるからです。

最初はひらがな全部読めなくてもいいので、分かるカードのみで短い時間で終わりにしましょう。

そして、読めたカードと読めなかったカードを分けて保管しましょう。

次にテストするときに読めなかったカードから優先的に覚えるためです。

よくひらがな一覧表を壁に貼ってあるご家庭がありますが、私は決まった並び順ではなくランダムに目にする方が文字をしっかり覚えられると思います。

そして、テスト形式にして分からないところから思い出す過程から頭を使うことで、より速く確実に記憶に定着すると考えています。

ステップ3:しりとりゲームでひらがな読みマスターになろう!

最後に覚えたひらがなをより確実なものにしていきます。

我が家では、ひらがなのみの面を使ってしりとりをしました。

例えば、親が「り」「ん」「ご」のカードを並べる→子供は「ご」からスタートする言葉を並べるという流れです。

ゲームなので楽しいですし、このしりとりがスムーズにできるようになったらひらがなの読みはばっちり!ですね。

しりとりは語彙力を増やすきっかけにもなりますしね。

さらに読みの力を鍛えるには、お子さんに絵本の読み聞かせをお願いしてみることもよいと思います。

絵本がすらすら読めるようになったら、ひらがなマスターといっても過言ではないでしょう。

ステップ4:ひらがなを書けるようになろう。難しいなら自分の名前だけでもOK!

ひらがなを読めるようになったら、次は書けるようになってみましょう。

書くことは読むよりレベルが高いので、もしそこまでいけないよ・・・というお子さんでしたら自分の名前だけでもOKだと思います!

小学校に入学したら、持ち物にお名前は書かなければいけませんが、その他のひらがなは学校で教えてもらえますしね。

書くこともマスターしたい!という方は続きをお読みください。

書くことは、なかなか疲れる作業です。ハードル高いです。

なので、ここもゲームを取り入れながらできるだけ楽しくとりくみましょう!

我が家では、親子でしりとりをしながら、自分が考えたことばを紙に書いていきました。

はじめはひらがなが分からないと思うので、ひらがな一覧表を見ながら書きます。

ひらがな一覧表は100円ショップのものでも、なんでもよいです。

しりとりは楽しいですが、使う文字に偏りがある場合があります。

そのため、書いた文字を明確にするために次にひらがなカードを使ってしりとりをします。

しりとりで使ったひらがなカードは別の場所によせて、まだ使っていない文字だけでことばを作る遊びです。

これらを繰り返すことで書くことに慣れていきます。

ステップ5:ひらがなカードゲームで書きマスターになろう!

ある程度ひらがなの書きを覚えたら、テストをしましょう。

テストに使うのは、イラストのある表面です。

イラストだけにするために表面の文字、画像の例ですと「いぬ」を消します。

我が家は文字の上に紙をはりつけましたが、面倒であれば100円ショップのひらがなカードの文字を黒マーカーで塗りつぶしてしまいましょう。

そして、イラストだけになったカードを並べて、お子さんにカードを選んで書いてもらいましょう。

ここでも大切なことが、テストをする文字は子供に選んでもらうということです!

親が選ぶと子供が分からない文字を選んでしまい、なんで書けないの?と親子共々ストレスが溜まってしまいますからね・・・お勉強、試験してます感は消していきましょう!

お子さんがひらがなを書くことができたら、たくさん褒めることをお忘れなく!

そして、子供がもう覚えているカードはないなとなったらさくっと切り上げましょう。

一日長時間よりも、短時間で何度もやろう!です。

テストをするときには、書けたカードと書けなかったカードを分けて保管しましょう。

次にテストするときに書けなかったカードから優先的に覚えるためです。

お子さんがひらがなの書きができるようになったら、お子さん宛に短い手紙を書いてみましょう。

お手紙の返事を書くときに、実践的なひらがなの書きの練習ができます。

息子の場合、年長さんになると幼稚園のお友達から手紙をもらうようになったことが、ひらがな習得へのモチベーションになったようです。

ゲームで楽しく数と計算を学ぼう!

ステップ1:数の概念に触れてみよう

数の概念を理解するアイテムは、日常生活にたくさんあります。

「今日のおやつはクッキー3枚ね。1枚、2枚、3枚。」

「〇〇ちゃんは今手に2つおもちゃを持っているね。」

など、子供が興味を持ちそうな分野で数を意識した声かけをするとよいでしょう。

そんなことは大変だと思われるなら、例えばYoutubeのしまじろうチャンネルに「かずをかぞえてみよう」という動画がありますし、かずをテーマにした絵本を見せることもよいと思います。

我が家では、天才脳ドリルの数量感覚の初級ワークも解いていました。

こちらの本は仮説思考や空間把握といった他のシリーズも面白くて、息子ははまっていました。

入学すると1年〇組△番と自分の番号を書く機会が多くあります。

そのため、書きもマスターしたほうがいいです。

ひらがなのときはしりとりやゲームを取り入れましたが、数字は0~9で少ないですし形も単純なので、我が家では直接ひたすら書いて覚えました。

数字の書きは、息子の場合すぐに習得できたので難易度は高くないかと思います。

ステップ2:ポケモンカードゲームで計算マスターへ!

足し算、引き算の概念については、日常生活で触れることができます。

例えば、以下のようなものです。

「ここにあめが3つあるね。ママが持っているあめを2つ加えたら、5つになるね。」

「みかんが5つあるけれど、パパに1つあげようか?残りは4つだね。」

息子の場合、簡単な計算は理解していましたが、その力をぐぐっと引き上げてくれたゲームがあります。

それが、ポケモンカードゲームです!

息子はポケモンが大好きで、年長さんでポケカをプレゼントしてから熱心に遊びたおしていました。

結果、簡単な足し算、引き算、掛け算、割り算を暗算できるまでになりました。

以下、ポケモンカードゲームの遊び方の簡単な説明を書きます。

(本当はもっとたくさんのルールがあります!詳しくはこちら)

ポケモンカードゲームの遊び方

①戦いのエリアの自分の場と対戦相手の場に1匹ずつ、バトルするポケモンカードをだす。

②自分と相手と交互に山札からカードを1枚ずつひく。

ポケモンのHP(体力)、ワザの威力、ワザを出す条件は異なる。

バトル場のポケモンがワザを出せるように、ひいたカードを利用して条件を整えていく。

③ポケモンのワザの条件を整ったら、対戦相手に攻撃する。

攻撃すると、相手のポケモンの持っているHP(体力)がワザのダメージの数値分減る。

ダメージは、ダメカンというコインを相手ポケモンに置くことでカウントする。

→自分のポケモンから相手に30ダメージの攻撃。相手ポケモンに30のダメカンを置く。

相手のHPは元々100あったものが70に減少。

④交互に攻撃を繰り返し、バトルの場にでているポケモンのHPが0になったらきぜつする。

きぜつした場合、新しい手持ちポケモンをだす。

⑤サイドカードの数(6匹)相手ポケモンを倒したら勝ち!

次に、ポケモンカードゲームのどんな点が計算力アップにつながるか書きます。

ポケモンカードゲームのメリット

・なんといっても楽しい!ポケモン好きな子供は夢中になる。好きこそ上達の近道!

・ポケモンのHPから攻撃されたダメージを引いたり、体力回復アイテムでHPをプラスしたり、計算力がつく。

ダメカンというコインを置くことにより、手を動かして計算練習ができる。

目で見て手を動かして計算できるのでとても勉強になる!

(ダメカンはお金のように、10、50、100といった単位がある。

30ダメージ→10を3こ置く。80ダメージ→50を1つ、10を3つ置く。)

・ポケモンには相性があり、属性によっては攻撃力が2倍になる、半減するといったことがある。簡単な掛け算や割り算に触れることもできる。

・子供のゲームと侮るなかれ!戦略が必要で思考力もつく。大人でもはまる魅力あり。

なので、子供と一緒に遊ぶのが楽しい!

親も楽しんでいることは、子供にとって意外と重要。

とっても楽しくてオススメなポケモンカードゲームですが、ポケモン好きじゃないよという方もいらっしゃるかもしれません。

その場合、例えば100円ショップのお金のおもちゃを使ってお買い物ごっこでもいいですし、

我が家では購入していないのですが、アルゴというゲームも面白そうだと気になっていました。

算数オリンピック委員会が監修している、数字感覚を鍛えられるゲームだそうです。

ゲームと数字の相性は抜群なので、楽しく計算に触れてみましょう!

絵本で楽しく時計の読み方を覚えよう!

とけい絵本オススメ2選:実際に針を動かして、長針と短針の仕組みを理解しよう

小学校にあがると、時間を守った行動が必要になりますよね。

幼稚園のように先生が甲斐甲斐しくお世話をしてくれません。

時計の読み方は難しいですが、身につけるととっても役にたちます!

まずは、時計とは何か、基本的な仕組みについて知りましょう。

時計の絵本でもいいですし、ネットで「とけい、よみかた、動画」と検索したら

子供向けの楽しい動画もたくさんでてきます。

簡単な絵本や動画で概要をつかんだら、次に理解を深めていきましょう。

ここで難しいのは、長針と短針の関係です。

具体的にいうと、長針がぐるっと一周すると短針も連動して動く仕組みが、

言葉だけではどうしても理解できませんでした。

3時、4時半と形を読み取るだけでしたら、意外と絵本を読んだだけでも理解できるんですけどね・・・

そこで役にたつのが、長針に連動して短針が動くおもちゃつきの絵本です。

実際に自分の手で針を動かして、短針が動いていく様子を観察することが大事!です。

息子の場合、どんなに口で説明しても長針と短針の関係が分からなかったのですが、

とけい絵本で自分で針を動かすことによって一発で理解できました。

とけい絵本のオススメが2つあるのでご紹介します。

1つ目が、くもんの「くろくまくんのとけいえほん 時計のみかたが楽しくわかる」です。

こちらは、可愛いくまさんのストーリーに沿って楽しく時計の読み方を学ぶことができます。

ストーリーはわかりやすく、時計もくもんさんの監修だけあり見やすいしっかりしたつくりです。

2つ目が、金の星社の「音の出るとけいえほん いまなんじ?」です。

こちらはストーリー仕立てではなく、絵本というよりおもちゃの要素が強いです。

時計のつくりはかなりしっかりしていますし、見やすいです。

時計を合わせてボタンを押すと時間を読み上げてくれます。

また、私がいいなと思ったのが時計クイズを出してくれるところです。

「1時半!」とクイズが出て、長針を回して正解の時間まであわせます。正解すると褒めてくれます。

時計がよめるようになると、日常生活のお約束もスムーズになっていいことがたくさんですよ!

生活の中でも、〇時からご飯食べようね、お父さんは△時に帰ってくるよ、と声掛けをすると時計がより身近なものになりますね。

毎日机に向かう習慣をつけよう!

机に向かうための効果的な方法:ご褒美とセットにしたルールを作る

入学前に毎日机に向かってみる習慣をつけることはとても大事です。

とはいっても相手は幼稚園児。机に向かってお勉強なんて気がすすまないですよね。

かくいう大人の私も毎日机に向かうのって結構しんどい・・・

なので、ただ勉強だと口で言い聞かせても、ほんの一部のできたお子さんを除いたら大半の子供はやらないんです。

そこで我が家では、

ご褒美として楽しいこと(子供の好きな遊び)+やらなければならないこと(机に向かう)

をセットにしたルールを作りました。

具体的には、

年長さんの時にSwitchを買う条件として以下のルールを必ず守ることを息子と約束しました。

ルール:幼稚園から帰宅した後ゲームをする前に、決められたワークをすませること。

机に向かう習慣がつけばいいので、お勉強はまずは簡単なパズル形式のものにしました。

我が家ではご褒美をゲームとしましたが、何をセットにするかは各家庭によると思います。

ただ、楽しくないことをセットにしようとしているので、いきなり今日から遊びの前にはワークをしなければいけません!と宣言することはオススメしません。。

事前にいつからはじめるよ、と子供に心づもりをさせておくこと、ルールに親子が同意していることが大切です。

1番効果的なのは、子供が欲しいものをプレゼントする条件として引き換えにすることです。

そして、お誕生日などのタイミングでしたら、〇〇ちゃんはもう6歳だね!次は小学生のお兄さんお姉さんだねと自尊心を高めてあげる発言を頻繁にしてください。

机に向かうことを継続するためには、カレンダーを購入して、机にむかうことができた日に好きなシールを張ることもおすすめです。

シールが溜まったらさらにご褒美があるなど特典をつけるのもいいかもしれません。

我が家のゲームのルールについてもっと詳しく知りたい方は、以下の記事を見てください。

我が家ではこのルールを作ったおかげで、息子は幼稚園から帰宅後てきぱきとワークをこなすようになりました。

小学校に入学した後は、宿題と通信教育の教材が終わってからゲームをしています。

小学校5年生現在まで宿題をしなさい!と怒ることなく過ごすことができて、親子共々ストレスフリーです!

我が家のゲームのルールづくりについてより詳しく知りたい方は、以下の記事を参照してみてください。

Switch使用ルール紹介【男の子ママの経験談】ゲームと勉強を両立する具体例教えます! | ゆきママのおうち塾

鉛筆の持ち方をマスターしよう

持ち方マスターは最初が肝心!太目の三角軸鉛筆がおすすめ

最後に鉛筆?と思われるかもしれませんが、これ意外と大事です!!

なぜなら、我が家で現在進行形で困っているからです・・・

息子の場合、入学後に変なくせがついてしまい矯正することが本当大変です・・・

なので、小学校入学前のまっさらなときに、しっかり持ち方マスターしましょう!

一度持てるようになった後も、その後半年から一年はお子さんの書く様子をよく観察した方がいいです。

小学校に入学して書く機会が増えると、持ち方崩れてくる子が多いですからね。

なお、はじめに鉛筆の持ち方を練習するときは、できるだけ太目で三角軸の鉛筆を使うことがオススメです。

くもんや学研、トンボからはじめての鉛筆デビューに適した商品が出ています。

「こどもえんぴつ」「さんかくえんぴつ」「おけいこえんぴつ」といったネーミングです。

多少書き心地は違うかもしれませんが、100円ショップにもさんかくえんぴつが売っているそうです。

具体的な持ち方マスターへのステップについては、息子で成功していないのでご紹介できません。

ですが、最初が大事だよ!我が家は困っているよ!ということをどうしてもお伝えしたかったので、最後に記載しました。

鉛筆の持ち方が綺麗だと、書いていて疲れないし姿勢も綺麗、文字も綺麗になりいいことたくさんです!

お子様の楽しい学校生活とご活躍を願っています!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4598edab.21fcef22.4598edac.96112e7e/?me_id=1213310&item_id=12638589&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2620%2F9784774312620_1_2.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4598edab.21fcef22.4598edac.96112e7e/?me_id=1213310&item_id=20038312&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Fbook%2Fcabinet%2F6589%2F9784424626589_4.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4598edab.21fcef22.4598edac.96112e7e/?me_id=1213310&item_id=16626366&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1912%2F9784774321912.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4598edab.21fcef22.4598edac.96112e7e/?me_id=1213310&item_id=16900080&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0340%2F9784323890340.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)